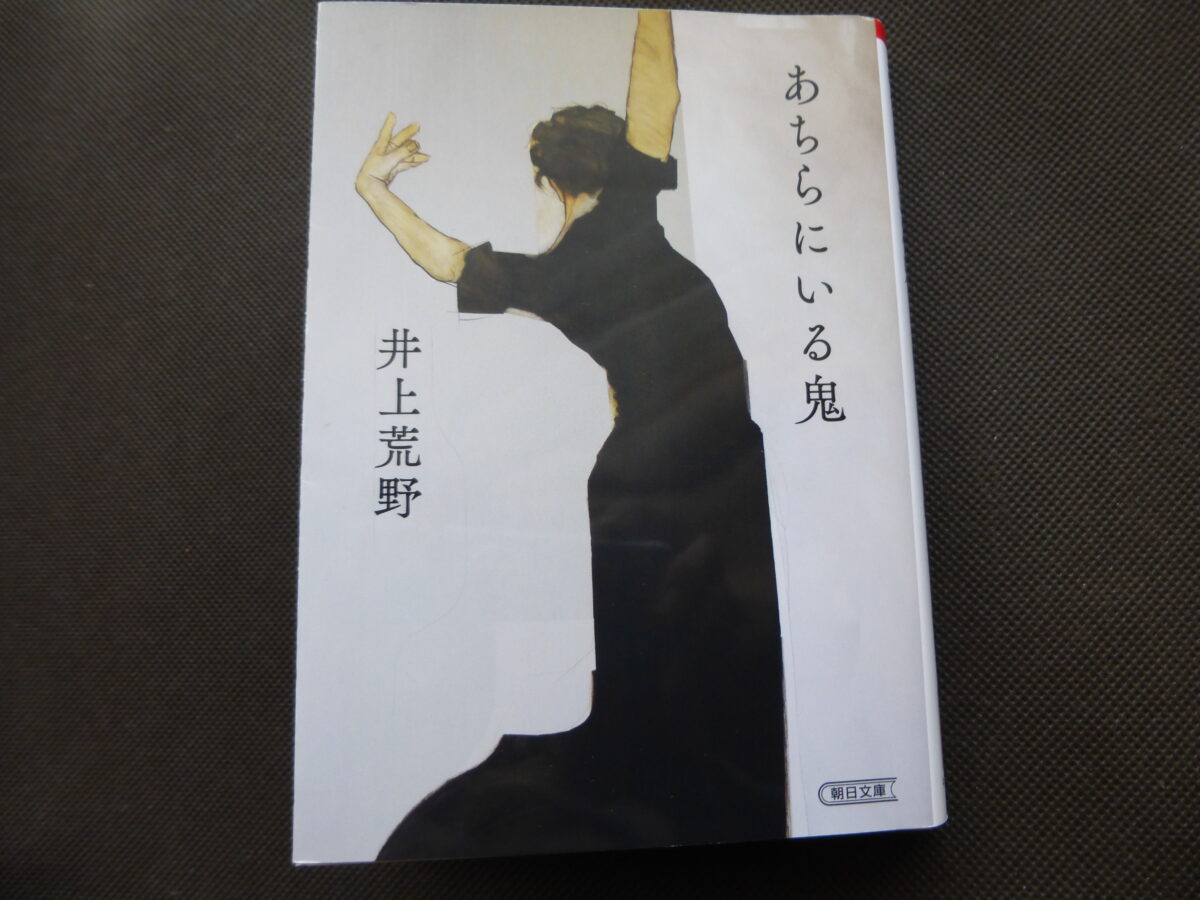

これは著者の父、母、瀬戸内晴美をモデルとした小説です。白木篤郎、笙子、みはるとして登場します。1966年から、みはると笙子が交互に心境を語るという方法を取っています。

その年、長女は5歳の幼稚園児。父とみはるは出会いました。作家として、徳島へ講演会に呼ばれて、飛行機や車で隣り合って行きました。

当時白木の家には、彼を育ててくれた祖母、妊娠中の妻、5歳の娘と手伝いの女性がいました。

笙子の語りに、白木が女たらしだと分かる出来事があります。病院から電話が掛かってきて、白木は妻に見舞いに行ってくれ、と頼みます。妻は言われた通り、相当のお金を下ろして見舞いに行きます。この話を一刻も早く終わらせたくて。

ベッドには20代のふっくらしてかわいい女性が手首を切って横たわっていました。妻を見て動揺するものの、白木が言ったこと、したこと、しなかったことを話します。看護婦は女の姉が来て、男に騙された妹を慰めているのだと思ったようです。女は男の妻が来たことで諦め、お金を受け取ります。帰宅してお金を渡せたことだけを報告します。女が2度も堕胎したと話したことは黙っていました。

こういうことはそれからも何度かありますが、みはるとは、特別な関係になっていきます。妻には明らかに嘘と分かる言い訳をして出かけて行き、みはるのこれから出す小説の添削もしてあげます。

物語の中盤で、みはるは白木の家に招かれ、妻と会い、夫の自慢する妻の手料理の腕前を味わいます。そして2人は好意を持ち合い、友達のようになります。妻はみはるのことを「姉・母・女のすべてを備えた人」と感じます。

みはるは京都に家を持ち、東京に出て来た時に白木と会います。みはると付き合いながら、彼は若い女性とも浮気を繰り返します。

白木は文学水軍と名付けて、地方で文学講座を開きます。その生徒たちに講座後の宴会で裸踊りをして、人気を取ります。そして寄ってくる生徒にも手を出します。これにはみはるも呆れます。

みはるも京都で人を集めて話をしたり聞いたりするようになり、人気が高まります。そして白木と別れようと決心し、51歳の時に得度をして寂光と名前を改めます。

白木の長女は、28歳の時、Fという文芸誌が創刊され同時に創設された文芸新人賞を受賞します。その選考委員の1人だった寂光が白木に電話で知らせると、彼は大喜びして全く父親の顔でした。

最後に白木は癌を患い、苦しんで亡くなります。病院で寝泊まりして看病したのは、妻でした。

「篤郎が死んでいきながら、私という人間のほとんどを、持ち去っていくのを感じていた。」

お骨は7年間も自宅に置かれ、その後、寂光の薦めで岩手県にある彼女が住職として勤めた古刹の、山の斜面にあるお墓に葬られました。

そして笙子も同じく癌に罹り、もう余命がないと分かった時、自分が寂光より先に夫のところへ行けること喜びました。

2021年11月に99歳で亡くなった寂聴さんこと寂光も、その近くに葬られるのでしょうか?

この小説が凄い内容なのに、どろどろしていないのは、文章が真っ直ぐで清潔だからでしょう。 私ならばこの妻のようにはできなかっただろう、と思いながら、圧倒されて読みました。

コメント