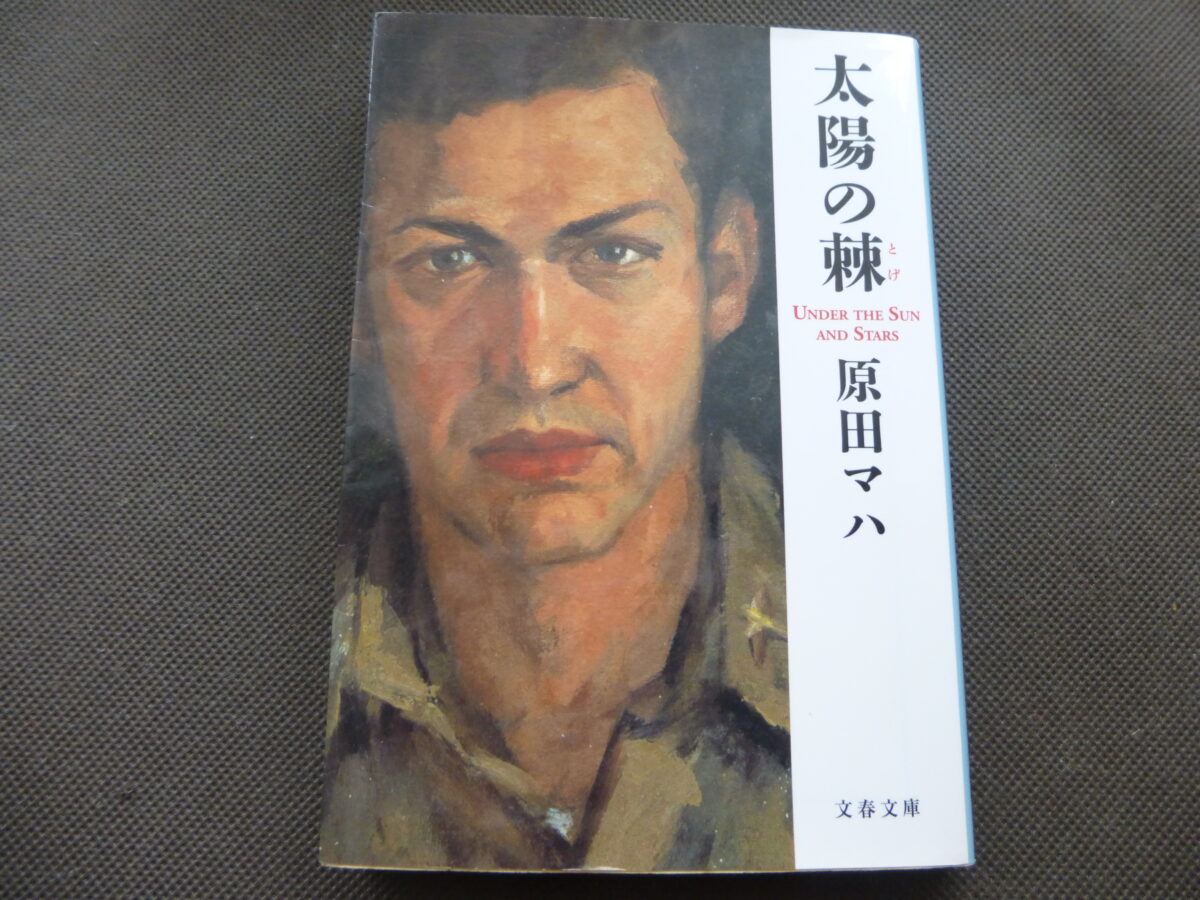

8年前に出版されたこの本を読んで、それ以来私は原田マハさんのファンになりました。

物語の最初はサンフランシスコの丘の上、84歳のエドワード・A・ウィルソンの診療所です。彼の診察室には、絵がたくさん飾ってあります。それは患者の気持ちを和らげるためでもありますが、自分の心に刻まれた温かい思い出にふけるためでもあります。

静物画、風景画、女性の絵、人物画、それらの絵はすべて沖縄生まれの画家たちから沖縄で譲り受けた作品です。気に入っているのは、海の絵と軍服姿の自分の肖像画です。

舞台は60年前、終戦後3年の沖縄に移ります。24歳で精神科医の資格を取ったばかりのエドワードは、軍の命令で沖縄に配属されます。

宿舎は広大な那覇基地のアーチ型仮兵舎。他に4人、少しずつ年上の精神科医たちが居ました。陸軍病院は大きめの仮兵舎でした。

沖縄の空の青、熱波に舞い上がる土埃、真っ赤な花、幾千万の蝉の声、、、何もかもが大仰です。

患者はアルコール中毒が一番多く、中には「戦争反対、戦争なんかしたくない」と喚く者も。

休日には、アメリカから取り寄せたポンティヤックに乗って、同僚と3人でドライブをします。

そんな折、丘の上の木々の中で「ニシムイ・アートビレッジ」と出会います。そこでは6人の男たちが絵を描いていました。

その1人セイキチ・タイラは30歳。那覇生まれで東京美術学校出身。20歳のとき、サンフランシスコ・アートインスティテュートに留学します。

実はその頃ハイスクールの学生だったエドワードの夢は、画家になることでした。ここでこれから休日に絵を描こうと決心します。

アメリカから絵の具を取り寄せてプレゼントしたり、彼らの絵を買って本国に送ったりと支援をしますが、タイラとの友情も深くなっていきます。

沖縄の画家たちは自分のエネルギーのすべてを描くことにぶつけます。描くことが生きることです。物資不足のため、麻袋でカンバスを仕立てて。

タイラにはアメリカで知り合った日系の可愛いらしさの残る妻と赤ん坊がいます。エドワードの最初の絵は、その赤ん坊でした。

ある秋の日、エドワードはタイラに自分の肖像画を描いてもらいます。アメリカに残してきたフィアンセへのクリスマスプレゼントにするつもりで。

その後、アル中の画家に手を焼いたり、台風に仮兵舎が飛ばされたり、バーで働くタイラの妻を見つけたり、エドの肖像画を届けに来たタイラを守衛が痛めつけたり、さまざまな事が起こります。

戦後の沖縄の経済的な苦しみやアメリカ兵から受ける事件も背景として描かれています。

けれど1人の若いアメリカ軍人と沖縄の画家との温かい友情と強い絆が、心に刺さる本です。

今日は沖縄の本土復帰50周年です。

コメント