広々とした田舎家に親戚と住む僕と従姉は、7歳と60歳過ぎだけれど仲良しです。11月の終わりに近い日の朝、彼女は「フルーツケーキの季節が来たよ!」と叫びます。二人は僕の赤ん坊の時のうばぐるまを引いて、果樹園へ行きます。風で落とされたピーカンをたくさん拾ってきて、台所で皮をむきます。翌日はさまざまな材料の買い出しに出かけます。お金は自分たちで工夫して稼ぎました。一番高価なウィスキーは、川べりにあるインディアンのハハさんのカフェへ。2ドルと言われますが、何に使うかと聞かれて「フルーツケーキ」と答えて小銭を寄せ集めると「お金はいらんから、フルーツケーキをひとつ届けてくれ」という返事。帰りに「いい人だねぇ」と彼女が言います。

4日後に31個のケーキが焼きあがりました。送り先は、ローズベルト大統領、ルーシー牧師夫妻、包丁研ぎ、バスの運転手など赤の他人でちょっとした縁しかない人たちです。最後のケーキを郵便局へ運んで切手代を払うと、一文無しになりました。家へ帰って、少し残っていたウィスキーをひとくちづつ飲んで、歌って踊りだしました。犬のクィーニーはおなかを上に向けてゴロゴロ転げまわっています。親戚が帰ってきて怒ったので、わが友は寝室のベッドに潜って泣きます。僕は慰めます。クィーニーも彼女の涙をなめます。

翌朝は早くから起きて、林の奥へ出かけます。棘や茨に刺され、冷たい小川を渡って進みます。ヒイラギと赤い実を集めて、形のよいモミの木を伐ります。町を通ると「25セントで売ってくれ」という人までいますが、断ります。屋根裏部屋の箱からモールや星を出しますが、足りません。二人はハサミとクレヨンと色紙を台所のテーブルに置いて、描いたり切ったりしてツリーに付けます。最後に屑綿を散らします。それから親戚の人達へのプレゼントも作ります。僕は彼女に凧を作ります。

彼女は僕に「自転車を買ってあげたいのに、買えなくて辛い」と言いながら凧を作っています。二人とも凧あげの名人です。イブの午後、なんとか5セントを工面して、クィニーのために上等の牛の骨を買います。ツリーの上に飾ると、クィニーはずっと上を見ています。夜、彼女は僕の手を握り「もっと小さな手だったのにね。お前が大きくなるのはあまり嬉しくないね。お前が大きくなってもずっと友達でいられるかね」。「ずっと友達さ」と答えました。

次の朝、二人は牧草地で凧を上げます。最高です!彼女は「私は今まで思い違いをしていたよ。神様を見るには病気をして死ななければならないと。私たちがいつも目にしていたもの、それがまさに神様のお姿だったんだよ。私は今日という日を胸に抱いたまま、ぽっくり死んでもかまわないとと思うよ」。

これが二人で一緒に過ごした最後のクリスマスです。その後僕は寄宿学校に入れられ、監獄のような生活が続きました。毎年クリスマスには一番よく焼けたフルーツケーキと10セント玉を入れた手紙を送ってくれました。そしてある11月の朝、その時が来たことを知ります。校庭で空を見上げています。凧が天国に向かって行くのが見えるのではないかという気がして。

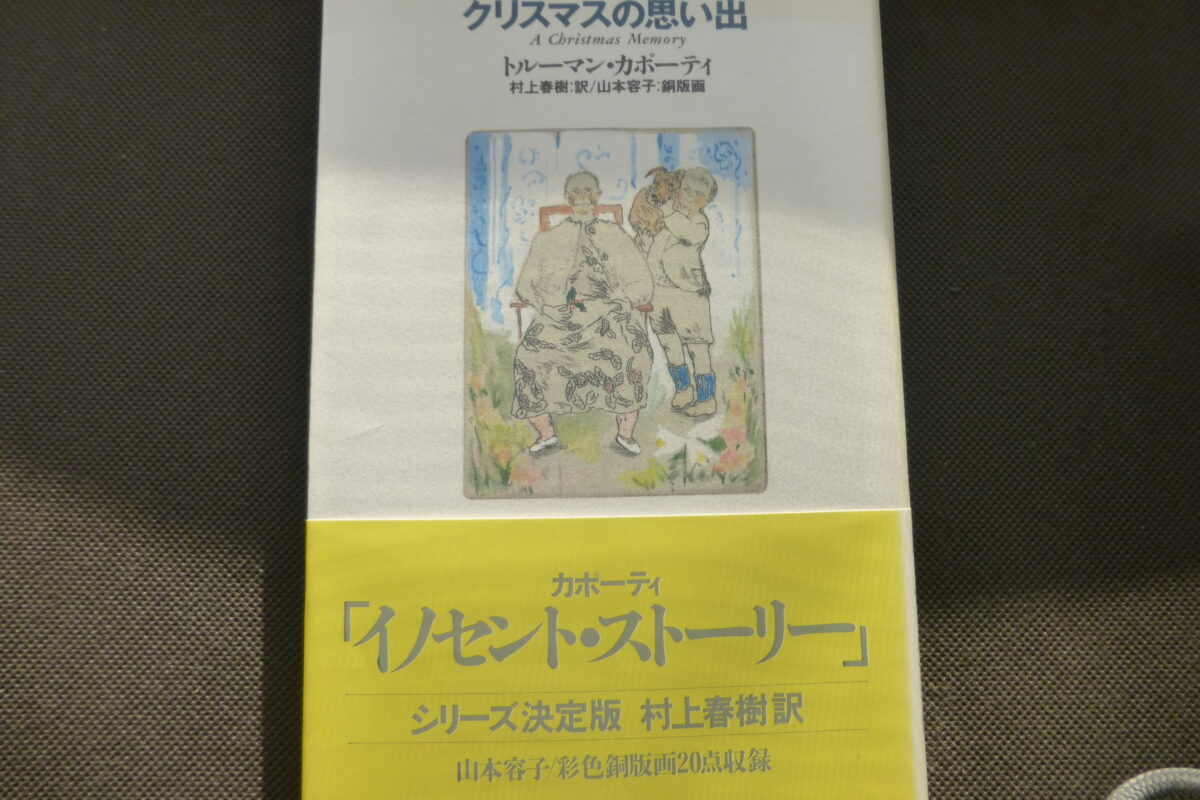

*村上春樹の心のこもった翻訳と山本容子の味のある銅版画がついた、心温まるそして哀しさも感じる物語です。

コメント